生物质废弃物再加工项目可行性研究报告

项目名称:生物质废弃物再加工项目

项目背景

在全球“双碳”目标推进与循环经济战略深入实施的背景下,生物质废弃物作为“可循环的绿色资源”,其资源化利用已成为缓解能源短缺、减少环境污染、推动农业与工业协同发展的重要路径。我国是农业与林业大国,每年产生生物质废弃物超30亿吨,涵盖农作物秸秆、林业采伐废弃物、畜禽养殖粪污、农产品加工副产物等品类,但当前资源化利用率不足40%,大量废弃物通过焚烧、填埋处理,不仅造成资源浪费,还引发大气污染、土壤退化等环境问题——据生态环境部数据,2024年我国因秸秆露天焚烧产生的PM2.5排放量占全年总排放量的8%,农田土壤有机质含量因废弃物不当处理年均下降0.1个百分点。

近年来,我国高度重视生物质废弃物资源化利用,《“十四五”循环经济发展规划》明确提出“到2025年,农作物秸秆综合利用率稳定在86%以上,畜禽粪污综合利用率达到80%以上”;《生物质能发展“十四五”规划》将“生物质成型燃料、生物天然气、生物质基新材料”列为重点发展方向,并给予电价补贴(生物质发电电价0.75元/度)、税收减免(企业所得税“三免三减半”)等政策支持。截至2024年底,我国已建成生物质废弃物处理项目超2000个,但仍面临“技术分散化、产品附加值低、产业链协同弱”的痛点:一方面,70%以上项目集中于低端生物质发电,产品同质化严重,毛利率仅5%-8%;另一方面,高端生物质基新材料(如生物降解塑料、高性能有机肥)产能缺口达50%,核心技术与设备依赖进口(如生物质热解碳化设备进口占比超60%)。

本项目所在地是我国农业主产区与林业资源富集区,生物质废弃物资源丰富且集中;同时,当地政府出台出台多项支持生物质产业发展政策。在此背景下,本生物质废弃物再加工项目的实施,既能实现生物质废弃物“减量化、资源化、高值化”利用,又能推动区域绿色产业发展,助力“双碳”目标与乡村振兴战略落地。

我国生物质废弃物资源化利用现状与痛点

我国作为农业与林业大国,生物质废弃物资源总量与品类均居全球首位。根据国家统计局与农业农村部数据,2024年我国生物质废弃物产生量达32亿吨,具体构成如下:农作物秸秆12亿吨(小麦、玉米、水稻秸秆占比超80%)、林业废弃物8亿吨(采伐剩余物4亿吨、木材加工废料3亿吨、竹林废弃物1亿吨)、畜禽粪污9亿吨(生猪粪污占比60%、奶牛粪污占比20%)、农产品加工副产物3亿吨(果渣、糠麸、渣粕等)。但我国生物质废弃物资源化利用仍存在以下突出问题:

利用率低且结构失衡:全国生物质废弃物综合利用率仅38%,其中秸秆焚烧率仍达25%(主要集中在华北、黄淮地区),畜禽粪污随意排放率超30%;从利用结构看,70%以上项目集中于低端生物质发电(并网电价0.75元/度),产品附加值低,毛利率仅5%-8%,而高附加值的生物质基新材料(如生物降解塑料、高性能有机肥)产能缺口达50%,市场需求长期依赖进口。

技术分散化且装备依赖进口:我国生物质废弃物处理技术以传统工艺为主,如秸秆直燃发电、粪污简易堆肥,热解碳化、生物酶解等高端技术普及率不足15%;核心装备(如生物质热解炉、酶解反应罐、生物降解塑料成型设备)进口占比超60%,德国BIOFROST、瑞典Valmet等企业垄断高端市场,设备采购成本较国产设备高2-3倍,且售后服务响应周期长(平均3-6个月)。

产业链协同弱且政策落地不足:生物质废弃物具有“分散性、季节性”特点,需要“收集-运输-储存-处理”全链条协同,但我国现有收集体系以个体农户为主,规模化收集率不足40%;政策层面,虽然《生物质能发展“十四五”规划》提出多项扶持措施,但地方补贴(如设备补贴、运输补贴)到位率不足60%,部分地区存在“重审批、轻运营”现象,导致项目投产后面临“原料短缺、成本高企”困境。

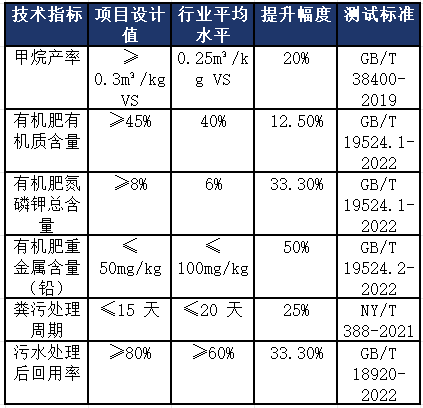

技术目标

畜禽粪污处理技术

免责声明:

1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中金普华产业研究院一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,我们将及时沟通与处理。